Bertram sät und pflanzt sein Gemüse zum Eigenverbrauch, greift ansonsten aber wenig in die Gartengestaltung ein. Was wächst, darf wachsen. Das sieht nicht immer aufgeräumt aus, ist aber gut für die Biodiversität. Zu jeder Jahreszeit finden Insekten in Bertrams Garten Blüten; Igel, Eidechsen und Vögel finden Unterschlupf. Bei Bertram ist der naturnahe Garten Realität – und macht ihm doch nicht immer nur Freude:

Der Klimawandel macht auch den Gärten zu schaffen. Die Böden müssen längere trockene Phasen aushalten als früher, das belastet das Bodenleben. Starkregen wäscht nötige Nährstoffe aus. Fröste bleiben in manchen Wintern ganz aus. Die Blütephasen verschieben sich nach vorn, und dadurch steigt das Risiko eines Frostschadens, wenn es dann im Frühjahr doch erneut kalt wird.

Der Klimawandel beschäftigt Bertram sehr, und der hohe Wasserverbrauch im trockenen Sommer macht ihm neben der Arbeit auch ein schlechtes Gewissen. Sein Wunsch: Mehr Flächen zu entsiegeln, damit Regenwasser vom Boden besser aufgenommen werden kann. Das ist auch Vorschrift in neueren Bebauungsplänen und der sogenannten Grünsatzung, denn die umsichtige Nutzung des Wassers von oben ist ein wichtiges Ziel der Klimaanpassung. In den Festsetzungen steht, dass das anfallende Niederschlagswasser auf dem eigenen Grundstück zu bewirtschaften ist, wenn weniger als sechzig Prozent der Grundstücksfläche mit Gebäuden überbaut ist. Wasser von Dachflächen soll entweder zum Versickern umgeleitet oder zum Bewässern des Gartens verwendet werden. Nur die unbedingt notwendigen Wege und Zufahrten zu Gebäuden, Stellplätze für Autos und Fahrräder dürfen befestigt werden. Dafür sollen wasserdurchlässige Beläge wie Fugenpflaster, Rasengittersteine oder auch Kies- und Splittbeläge verwendet werden, die Wasser aufnehmen können. Die Entsiegelung von Flächen in Gärten und Höfen wird im Förderprogramm der Stadt Karlsruhe finanziell unterstützt.

Bertram holt sich zur Sicherheit eine Gartenberatung ein. Eine Gartenberaterin sieht sich die Lage vor Ort an und hat gleich konkrete Vorschläge. Im gemeinsamen Gespräch entsteht ein Aktionsplan, der einfache und relativ kostengünstige Maßnahmen vorsieht.

Ein Regendieb stiehlt Regenwasser für den Garten, welches sonst ungenutzt in die Kanalisation ginge.

Die erste Aktion geht schnell: Zum Einbau eines Regendiebs kann entweder ein Element des Fallrohrs herausgenommen werden oder mit einer Eisensäge ein Teil ausgesägt werden. In diese Lücke wird der Regendieb hineingeschoben und mit einer Muffe verschlossen. Der Abfluss kann, je nach Bedarf und Jahreszeit, mit einer Klappe geschlossen oder zur Wasserentnahme geöffnet werden. Dazu wird eine Regentonne mit Überlauf angeschlossen. Das überlaufende Wasser wird in ein verzweigtes Schlauchsystem geleitet, damit es mehrere Stellen des Gartens erreicht. Kleiner Schritt, große Wirkung! So wird im Frühjahr ganz von allein deutlich mehr wachsen als zuletzt.

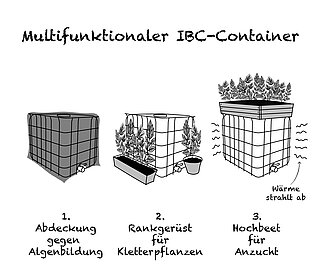

Bertram kann dieses Prinzip noch erweitern und einen großen Wassertank mit bis zu 1000 Litern Fassungsvermögen installieren, in dem er Regenwasser sammelt. Bei allen Wasserbehältern sorgt er für eine gute Abdeckung, damit sich die Asiatische Tigermücke, die sich im Stadtgebiet zunehmend ausbreitet und gefährliche Krankheiten übertragen kann, nicht in seinen Tonnen ansiedeln kann. Im Rathaus hat sich Bertram für alle Fälle Tabletten zur Stechmückenbekämpfung besorgt, die er ins Wasser gibt. Sie enthalten einen biologischen Wirkstoff, der ausschließlich die Mückenlarven schädigt und ansonsten unbedenklich ist.

Für seine Gartengehölze erhält Bertram von seiner Gartenberaterin weitere wertvolle Anregungen: Einige vorhandene Bäume wie der Feldahorn sind etwas kümmerlich und haben keinen idealen Standort in Bertrams Garten. Sie sollten besser umgepflanzt werden, um mehr Licht zu bekommen und damit auch wieder gesünder zu werden. Beim Feldahorn handelt es sich um einen heimischen Baum, der spontan in Bertrams Garten aufgegangen ist. Für Hausgärten ist er ideal, weil er nicht zu groß wird. Und er verspricht, mit den klimatischen Herausforderungen der Zukunft gut zurechtzukommen.

Da Bertram nun seltener auf Leitungswasser zum Gießen zurückgreifen muss, wird sich das sowohl auf sein Gewissen gegenüber der Umwelt als auch auf seine Verbrauchsabrechnung positiv auswirken. Aber neben der Trockenheit im Sommer beobachtet er in den letzten Jahren auch die Zunahme von Starkregen. Dabei ist sogar schon einmal Wasser in den Keller eingedrungen, ein Ereignis, das er aus früheren Zeiten nicht kennt. Deshalb schaut er skeptisch über seinen Gartenzaun: Auf der öffentlichen Fläche vor seinem Haus ist eine triste Rangier- und Parkfläche, die vollständig mit Betonpflaster versiegelt ist. Zwei kümmerliche Kugelbäumchen fristen dort ein trauriges Dasein.

Bertram sieht die Chance, die öffentliche Fläche so umzugestalten, dass sie Wasser speichert und Biodiversität fördert. Die Stadt ist an solchen Vorschlägen immer interessiert; die Ämter behalten dabei auch andere Belange im Blick, etwa, ob der Untergrund geeignet und eine Umsetzung verkehrstechnisch möglich ist.

Als Bürger kann sich Bertram an die Ortsverwaltung wenden. Das hat er auch gemacht; es kam zu einem Vorort-Termin. Und der hat etwas bewirkt: Das Gartenbauamt hat bereits einen Plan gezeichnet, der drei Bäume mit großer, schattenspendender Krone vorsieht. Zur genauen Auswahl der Baumart kann das Amt auf eine Liste der Straßenbäume mit Angaben zur Höhe, Breite und weiteren Informationen zurückgreifen. Dass Bäume in heißen Sommern das Mikroklima einer Straße spürbar herunterkühlen können, ist wissenschaftlich bestätigt. Der offene Boden macht möglich, dass Starkregen versickert. So kann nicht nur Bertrams eigene Fläche, sondern auch die auf der anderen Seite des Zauns Teil einer Strategie werden, die dem Klimawandel Rechnung trägt.